Wikitude

「HoloLens2」が発売されたり、Apple、GoogleといったOSベンダーが「ARKit」「ARCore」といった独自のAR向けライブラリを提供したりと、「AR(Augmented Reality)」という言葉がホットなバズワードになっている感があります。そうした中で、ARアプリの開発に興味がある方も多いでしょう。この記事ではそんな方のために、いくつかのケースに分けてARアプリの設計および考え方についてご説明したいと思います。

ARというとリッチな表現ばかりに目が行きがちですが、ARの機能が取り入れられるユースケースが非常に多いのが業務効率化系アプリです。業務効率化を主たる目的として考えられるケースには、以下のようなものがあります。

まずは上記のようなARアプリを開発する際の考え方と設計のポイントを見ていきましょう。

「業務効率化」という表現から分かる通り、このケースではユーザーが頻繁に利用することが前提とされます。ARアプリの開発にはそれなりにコストがかかりますし、ユーザーには以下の表にあるような一定の操作をしてもらう負荷(手間・時間)をかけます。となると、ARの操作負荷をトレードオフにしてでも得られる価値を提供しなければなりません。

逆に言えば、ユーザーがARアプリを導入してその機能を使いはじめてから、ある日突然その機能を排除したとき、「ユーザーにとってそのアプリのUXが著しく低下する状態」に陥るくらいのものである必要があります。見た目の派手さにこだわるあまり、ユーザビリティの視点が欠落してしまっているARアプリには、その価値がないということです。

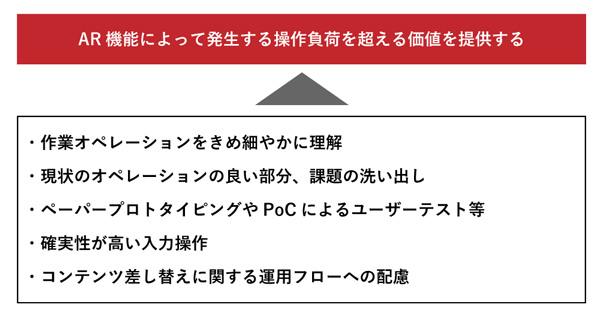

では、どのようにすればそのような価値のあるAR機能にできるのでしょうか。

まずやるべきは、現状の作業オペレーションや作業フローをきめ細やかに理解することです。これらを理解することで現状のオペレーションで受け入れられていること、課題となっていることを洗い出せます。AR機能によって、受け入れられていることを排除してしまうと、大きくUXを損ねてしまうリスクがあります。したがって、AR機能は課題にフォーカスし、それを解決するソリューションでなければなりません。

次に、そのAR機能が先に述べたように「操作負荷の対価を支払ってでも得られる価値が大きいものであるか」を精査する必要があります。この精査に関しては、ペーパープロトタイピングやPoC(Proof of Concept)を作成してユーザーテストを行ったりする方法が有効でしょう。

その他、AR機能に関連して発生するユーザーの入力関連作業については利用頻度が高いことが前提となるので、入力の確実性が高いことも重要です。コンテンツの差し替えが発生するなら、差し替えの運用フローも考慮しなければなりません。

ユーザーライクな機能を提供する上で、Wikitudeの機能を選定する観点から見た場合はどうでしょうか。

上記では「入力の確実性」や「運用フローの考慮の必要性」について述べましたが、入力の確実性を担保するという点でWikitudeの「イメージトラッキング」と「オブジェクトトラッキング」は非常に有効な機能です。SMART(Seamless AR Tracking)によって提供されるこれらの機能は、他のARライブラリと比べても非常に認識精度が高く、画像認識やオブジェクト認識といったユーザー入力に対してレスポンスの良さを求める上で最適な機能になるでしょう。

また、ImageTrackingに関してコンスタントにコンテンツの差し替えなど運用を考慮する場合は、CloudRecognitionを活用するのも有効でしょう。

これらの機能を生かして、価値のある業務効率化系ARアプリを開発してみてはいかがでしょうか?

AR機能は業務効率化系アプリの他に、製品にプラスアルファをもたらす機能として求められることも多々あります。例えば以下のようなものです。

こういった製品の価値を上げたり、価値をつくったりする方法についてもご説明します。

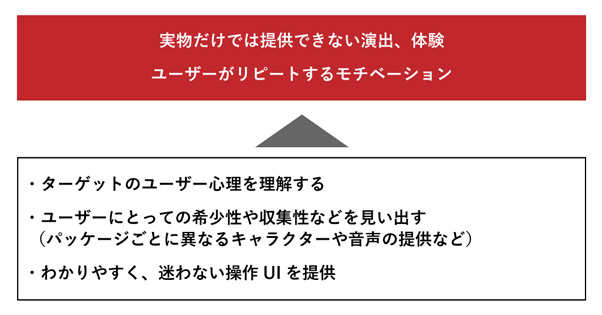

製品の価値を向上する機能を提供するには、実物だけでは提供できない演出や体験を提供できることが最も大事です。「製品だけで十分」と思われてしまえば、AR機能を入れてもその製品の利用動機にはならないでしょう。

そしてビジネスという観点で考えたとき、ユーザーが何度も利用するモチベーションをつくる必要があります。キーワードとなるのは「希少性」「収集性」です。例えば、限定商品として希少性を提供することはユーザーにとって購入動機や利用動機になります。同じ製品でもパッケージごとに異なるAR体験を提供し収集性という観点を取り入れれば、ユーザーのリピート購入・体験に繋がっていく可能性が生まれるでしょう。

このように製品の価値を向上する、価値をつくるために大切なのは、ファン層などユーザーのターゲットを絞って、そのターゲットのユーザー心理を理解することです。ターゲットが明確であれば、希少性や収集性、ユーザーのリピートモチベーションを創出しやすいでしょう。

またAR機能を使う以上、ユーザーの操作負荷は業務効率化系アプリと同じです。ユーザーにとってわかりやすい操作できるように「アフォーダンス(※)」などをよく考えてUIを提供する必要があります。

※ 回しやすい蛇口の形状や、硬貨の形になっている差込口など、物が持つ形や色、材質などが、その物自体の扱い方を説明しているという考え方。

「製品の拡張を持たせる」というところで、Wikitudeにも機能がたくさんあります。例えば提供する製品が飲料であれば、製品ボトルをターゲットに「シリンダートラッキング」を利用するのも有効でしょう。

ボードゲームやカードゲームであれば、「マルチトラッカー」や「マルチイメージターゲット」などの機能を使うことで、インタラクティブ性やマルチプレイヤー性の高い体験を提供することも可能になります。

そのほか、よくあるシーンとして、公共施設やイベント会場など大きな空間でAR体験を提供するケースがあります。具体的には以下の通りです。

これらのコンテンツは広告会社やイベント会社などで多いユースケースですが、最後にこれらのケースについても触れたいと思います。

公共施設やイベントでユーザーに「良いAR機能」を提供するには、空間にあるものを最大限に活かして「未来感」やスケールの大きい演出を魅せたりすることが望ましいでしょう。したがって、空間に認識しやすいオブジェクトなど明確なターゲットがあるとAR体験をつくり出しやすいと言えます。逆に言い換えれば、対象となる空間内に認識しやすいオブジェクトや床面などが揃っていることが、イベントなどでのAR体験をうまく実施できる条件となります。

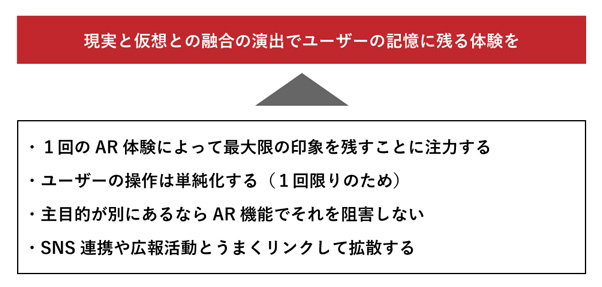

テーマパークのアトラクションならリピート性も考慮する必要がありますが、プロモーションイベントなどであればユーザーが何度も体験することを想定しなくて良いでしょう。しかし、先に述べた各ユースケース以上に、「一度限りのAR体験で最大限の印象を残すこと」が非常に大事な要素となります。

ここで注意したいのが、いくら印象を残すことが大事だと言っても、AR体験によってその主目的を阻害するのは“ご法度”ということ。美術館で「絵画を見る」など本来の主目的があるのであれば、その主目的を尊重しつつ、「プラスアルファの体験」として提供できなければなりません。

また、このケースのAR体験の場合、ユーザーがアプリの操作を学習する時間は基本的にありません。オペレーターが操作説明などのケースはありますが、大事なのは操作を単純化し、ユーザーに学習コストをかけさせないことです。「ターゲット画像に照らしたら演出が発生する」「タップしたらオブジェクトが配置される」など操作パターンは絞って単純にしてくことが、ユーザー体験を損ねないポイントになります。

そのほか、プロモーションの側面が強い場合は、一人でも多くのユーザーに体験してもらうためのアクションが重要です。「AR」はバズワードなので、SNSと連携してユーザーに拡散してもらえる機能を入れたり、明確な広報材料を用意してアナウンスしたりすることも非常に大切な要素となります。

ユーザー操作の単純化が一つのポイントだと述べましたが、Wikitudeの機能を利用する場合、対象の空間内に認識しやすいオブジェクトやイメージ画像が多ければ、「イメージトラッキング」や「オブジェクトトラッキング」の機能は非常に適しているでしょう。もしARの演出にインタラクティブ性の要素を多く入れたければ、「マルチトラッカー」の機能も有効です。

実際の空間には、「ここでARを体験できる」といったマークを用意するとなお良いでしょう。もっとも、これらにこだわらなくてもWikitudeはたくさんのAR機能を実装できるので、企画や演出に合わせてソリューションを提供することができるでしょう。

デジタルマーケティングやUXを担当されている方は、デジタル領域において「If content is king, then context is queen」という言い回しと聞いたことがあるかもしれません。これは、コンテンツは満たされていなければユーザーの利用契機すら生まれないというくらい非常に大事なものですが、それが利用される周辺の文脈(コンテキスト)をよく考え、設計して「何度も使いたい」「優先して使いたい」という強みを提供しないとコストペイできるコンテンツにしにくい――という事実を説明する言葉でもあります。

ARにおいてもこれが当てはまります。ARは非常にリッチな表現をしやすいことから「ARコンテンツを提供すればユーザーは利用するだろう」と安易な考えを抱き、コンテンツの表現にリソースを集中してしまいがちです。しかし、そういうARは往々にして「提供してもユーザーに大して使われない」という結果になることが少なくありません。

ユースケースごとに文脈は異なりますが、どのケースにおいてもコンテンツが最大限に活きるように文脈をたどっていくことが、利活用される有効なARアプリを開発することに繋がっていくと覚えておきましょう。

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標および登録商標です。

イメージトラッキング、オブジェクトトラッキングなどが実装できるAR開発用SDK『Wikitude』のご紹介資料です。

マーカーを貼れないような製造装置なども認識できるARアプリを作成できます。