はじまりの電話

「……ついに、私たちだけになってしまったか。」

「……」

デスクチェアのきしむ音のあとに、 河貝 の深いため息が広がった。

彼は、サイバネットシステム(株)の、とあるソフトウェア開発部門(以下、サイバネットソフトウェア開発部)のリーダーだった。病院の検査などで使われるMRIやCTデータから、3D画像を作成する医用画像の可視化技術※1を診断に活かすソフトウェア製品を開発している。歴史のある事業で受託開発の仕事も多く、活気のある組織だった。

※1:数値データなどに色や形を与え、視覚的に把握するなどの技術。

しかし、最近では大きな成果が出せず、苦境に陥っていた。

新薬開発に代表されるように、医療関連の新製品が厚労省の認可を得るまでには膨大な時間と労力が必要になる。たとえ研究開発を続けたとしても、最終的にその投資を回収できそうにないと判断されれば製品化には至らない。さらに、苦労の末に新製品の発売にこぎ着けても、大手医療メーカーが競合製品を投入してくれば追い抜かれるのも当たり前の修羅の世界。

会社側も見合わないコストを割く余裕はない。

他部署との兼任や異動などで次々と人員を削減され、専任メンバーはついに技術担当4名だけになってしまった。

まあ、泣き言を言ったところで仕方がない。

「まだ、できることがあるさ」

残された4人は、歴史ある組織の存続のため、数少ない芽を育てるように希望の光を信じて開発に没頭していた。

そんなある日、河貝に一本の電話がかかってきた。

「昭和大学から、内視鏡画像を使った大腸がん検診の研究を委託したいという話があるのですが、受けてみませんか?」

この電話がどのような事態を引き起こすのか、そのとき予想できる者はいなかった。

内視鏡検査にAIを

「大腸がん検診の研究」の委託元は、昭和大学横浜市北部病院消化器センター(以下、昭和大学)の工藤 進英 教授率いる研究チーム。大腸がん治療とその研究の第一人者で、「いつか大腸がんの死者をなくしたい」という強い願いを抱いていた。

大腸がんは、日本人女性のがん死亡数の1位、男性でも3位という手強い相手だ。しかし、内視鏡検査などで病変を早期発見し、ステージ0やステージ1で治療を開始することができれば、5年相対生存率が90%を超える。助かる命はもっと多いはずだ。

しかし、大腸の長短や形状は個人差が大きいため、大腸内視鏡の検査は経験豊富な医師でも負担が大きい。このことが大腸がん早期発見の障壁となっていた。

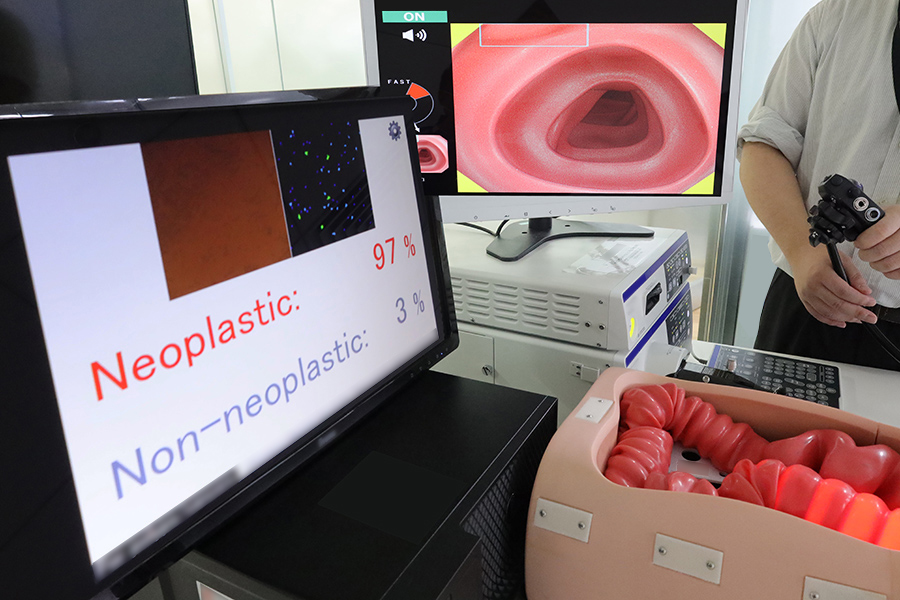

そこで昭和大学チームが強く望んでいたのが、AIによる内視鏡画像診断支援だ。これまで人間の目で行われていた大腸内の腫瘍の発見と診断を、画像を読み込んだAIが支援するというもの。これが実現すれば、がんの初期段階で切除すべき腫瘍が発見されやすくなり、ひいては大腸がんで亡くなる人を減らせるのではないだろうか・・・・・・。

当時から、AIによる画像診断に可能性を感じている医療関係者は多くいたのだが、実現には数多くのハードルがあった。まず、多様な領域にわたる大プロジェクトとして取り組む必要があり、難易度が高い。さらに、様々な企業や医療機関との人脈づくり、研究資金の調達、医療分野にIT技術を導入することへの意識的・文化的な問題など、数え上げればキリがない。

そうした中、いち早く実用化に向けて行動を起こし、独立行政法人日本学術振興会の科学研究費を獲得したのが昭和大学だった。

昭和大学チームは、まず大手医療機器メーカーへ共同研究の話を持ちかけた。しかし、前例の無いAIを使った研究は、ビジネスとしての実現性が不透明なため投資判断が難しく、共同研究には至らなかった。その医療機器メーカーが自社にかわって紹介したのが、以前より製品開発で協業したことのある、河貝率いるサイバネットソフトウェア開発部であった。

当時の河貝たちの印象を、昭和大学チームは「まるで小さな町工場のようだ」と評している。「これはかなり厳しい開発になるぞ」とも。

それは、河貝も同じように感じていた。データ可視化技術のプロではあったが、AIソフト開発も初めてなら、大腸内視鏡関連の製品開発も初めての初めて尽くし、そのうえ今の状況では人も少ない。

だが、降って沸いたこの話に、なぜか不思議と手応えを感じていた。

「これは……チャンスだ」

AIによる内視鏡画像診断支援プログラムという、誰も見たことのない最先端医療の製品を開発してやろうじゃないか。

4人の開発者たちは、前人未踏のミッションに不安はあるものの、これまでにない高揚感を共有しあった。

99%の努力はできているか?

常にパワフル。

昭和大学チームの印象は、この一言につきる。

教授たちは、常に最速、そして最良であることを求めた。まるでチャットのように送られてくる大量の連絡とフィードバックの数。気迫がみなぎるスピード感で、もう何年もの間、週末はおろか、年末年始でさえも休暇をとっていないという。開発にかける情熱は凄まじい。

サイバネットソフトウェア開発部でも、多忙な日々が始まった。

とにかく人手が足りない。手がけているのはこの開発だけではなく、別の製品の開発や研究、顧客サポート、販売促進の仕事もある。山積みの業務は増え続ける一方だった。

「あの部署、なんだか大変そう」

遠巻きに見ながら、よその部署の人たちがそう呟くのを聞いたこともある。

「それは、ベストエフォートなのか?」

「それは、最速なのか?」

「もっと他にできることはないのか?」

毎日のように問われ、さらに加速していく。

思考が停止しそうな日々でも、歩みを止めずに踏みとどまれる理由は、仲間の存在だった。残された4人だけではない。営業・販促担当の久保田や、社内でたった一人薬事を担当している 幸谷 も、他部署と兼任ながら各々でできることを考え、仲間のために最善を尽くしてくれている。

「大丈夫、まだやれる!」

一進一退を繰り返しながら研究は続いていたが、昭和大学チームとサイバネットソフトウェア開発部は大きな壁にぶつかってしまう。

AIの画像処理の精度が思うように上がらないのだ。AIに読み込ませるための6万9000件という膨大な量の学習データは用意できていたが、そのためのアルゴルズムを構築していくためには、どうしても専門家の協力が必要だった。

「……名古屋大学の、森教授にお願いできないだろうか」

名古屋大学大学院 情報学研究科の森 健策 教授といえば、AIアルゴリズム研究の第一人者。サイバネットシステムは、画像処理のアルゴリズム構築を名古屋大学に依頼したこともあり、以前から関係はあったものの、森教授の元には同様の話が無数に届いているだろうし、この企画を選んでもらえるものだろうか。

交渉は、昭和大学の医師たちが担当する事になったが、アポイントメントを取る事すら容易ではない。何度も名古屋へ足を運び、時には喫茶店で5分の会話のために出向いたこともあった。

はたからは「そこまでやるの?」と思われても、困難な状況であればあるほど「答が知りたい」「絶対に辿り着きたい」と、闘志が沸いてくるのが研究者の性なのかもしれない。決して妥協せず、どんな努力も惜しまないのが昭和大学チームのやり方だった。

そうした彼らの姿に、河貝は共鳴する部分も多かった。

元々、彼は「発明」に憧れる子供だった。出身地である京都八幡の石清水八幡宮内には、『エジソン記念碑』が建立されている。発明王エジソンが白熱電球を発明した際、発光体であるフィラメントに使用されたのが八幡の竹だったという所縁の地だ。

『天才とは1%のひらめきと99%の努力である』

碑に刻まれていたエジソンの言葉は、幼い彼に大きな影響を与え、現在の仕事を志した背景にもなっている。

自分は天才ではないかもしれないが、99%の努力は惜しまない人間でいたい。

昭和大学との研究・開発は、まさにその「努力」を問われるものだった。

AMEDの公募に挑戦

粘り強い交渉が実り、ついに「AIによる内視鏡画像診断支援プログラム」の開発・研究に、森教授の協力が得られることになった。

昭和大学が集めた膨大なデータを用いて、名古屋大学がAIアルゴリズム開発を担当。そしてサイバネットシステムがソフトウェアとして製品化した。

完成したプログラムは、内視鏡(Endoscope)と頭脳(Brain)を組み合わせ、EndoBRAIN®と名付けられた。

「まさか、こんな短期間で成果がでるなんて……」

皆は感嘆していた。

「本当に厳しいのはここからだ」河貝は呟く。

EndoBRAINを医療機器として世に出すための様々なハードルが待ち受けていた。

そして、サイバネットソフトウェア開発部が継続するかどうかも、この製品の事業化にかかっていた。

EndoBRAINを医療現場に出すには薬機法※2の承認取得が必須条件だ。そのために必要となる膨大な研究開発費を得るため、日本医療研究開発機構(AMED)の公募に挑戦し、1億円近い科学研究費の獲得を目指すことになった。

※2:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」

昭和大学が医療部分、名古屋大学がAI、そしてソフトウェア開発部はソフトウェアや販売計画の部分と、それぞれ役割分担をして書類作成に取り掛かった。

AMEDの公募選考通過は当然ながら狭き門であり、高い完成度が求められる申請書の作成は、全員がフルタイムで取り組んでも一か月はかかる緻密で膨大な作業だ。それを他の研究や開発と同時進行で進めながら、期限まで仕上げなければならない。しかも、サイバネットソフトウェア開発部にとっては初めての経験であり、名古屋大学のサポートなしには、何から手を付けたらいいかさえ分からず、必死でついていくしかなかった。

一度目の申請時は、採択されなかった。

しかし、落胆している暇はない。

「全力でやるしかない!」

皆は心を一つに、申請書作成に力のすべてを注ぎ、二度目の公募にこぎ着けた。

AMEDから採択されたという知らせが届いたとき、河貝は冷静だった。もちろん嬉しかったのだが、ここから始まるさらなる試練を考えずにはいられなかった。

賽は投げられた。

会社の経営陣もEndoBRAINの開発を新たなビジネスとして認め、正式なプロジェクトとしてスタートすることを決定した。解体寸前だったソフトウェア開発部の快挙であり、大きな一歩である。

だが、これは前哨戦にすぎない。

AMEDから支援を受けるということは、「AIを搭載した医療機器として、日本で初めて薬機法の承認を取得する」という、前代未聞の難関に挑むことになるのだ。

「でも大丈夫、うちには薬事担当の幸谷さんがいる。これまでも様々な難題もクリアしてきた。彼女なら、きっと乗り切ってくれる……」

「そう、これまでだって、無理難題の連続だったじゃないか」

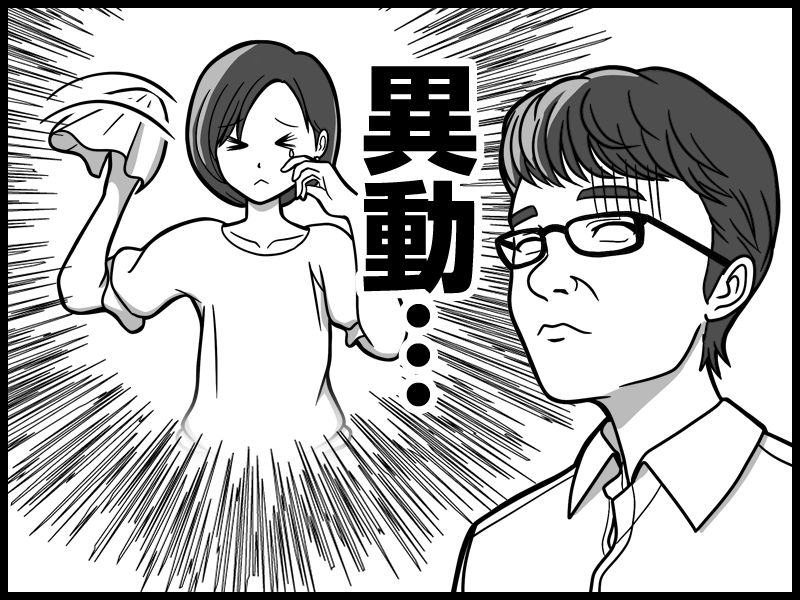

幸谷の異動という突然の通報がもたらされたのは、そのときだった。

薬事担当者として皆の期待を一身に背負っていた幸谷が、2017年の暮れ、別の部署に異動することが決まった。

薬事専任担当がいなくなってしまった。

前代未聞の薬機法の承認申請を始めようというときに。

後編に続く・・・・・・

著 三浦有為子

イラスト 樋口徹

お読みになられた感想を

ぜひお聞かせください。

アンケートページへ -

医療従事者向けソフトウェア(AI・可視化)

本作に登場する「AIによる内視鏡画像診断支援プログラム」など、AIおよび可視化技術を活用した医療従事者の方向けのソフトウェアを紹介しています。

-

大腸内視鏡診断支援AI「EndoBRAIN-EYE®」が診療報酬の加算対象に

内視鏡画像診断支援プログラム「EndoBRAIN-EYE」が、2024年6月より診療報酬の加算対象となることを告示したニュースリリースです。

-

大腸がんの早期発見へ:国内初、大腸向けAI医療機器が保険診療の加算対象となるまで

「EndoBRAIN-EYE」が、大腸向けのプログラム医療機器として国内で初めて医療保険診療の加算対象となるまでの開発裏話です。